|

ХLegio 2.0 / Флот / Корабли античности / Греческий флот. Конструкция и типы кораблей / Новости Греческий флот. Конструкция и типы кораблейА. Зорич

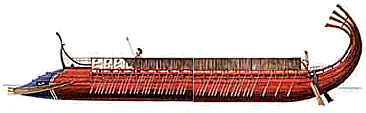

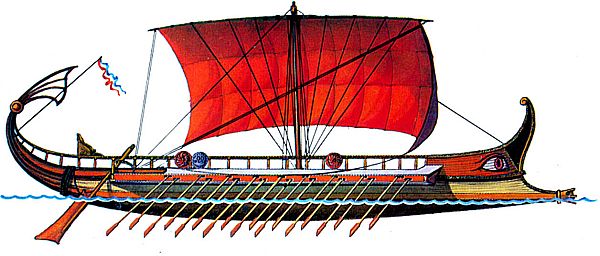

В архаический период (XII-VIII вв. до н.э.) наиболее распространенными типами греческих боевых кораблей были триаконтор и пентеконтор (соответственно, "тридцативесельник" и "пятидесятивесельник"). Триаконтор был весьма близок по конструкции к критским кораблям (см.) и особого внимания не заслуживает. Пентеконтор представлял собой одноярусное гребное судно, приводимое в движение пятью десятками весел – по 25 с каждой стороны. Исходя из того, что расстояние между гребцами не может быть меньше 1 м, следует оценить длину гребной секции в 25 м. К этому имеет смысл добавить также приблизительно по 3 м на носовую и кормовую секции. Таким образом, общая длина пентеконтора может быть оценена в 28-33 м. Ширина пентеконтора приблизительно 4 м, макс.скорость – ок. 9.5 узлов (17.5 км/ч). Пентеконторы были в основном беспалубными (греч.афракта), открытыми судами. Однако иногда строились и палубные (греч. катафракта) пентеконторы. Наличие палубы защищало гребцов от солнца и от метательных снарядов противника и, кроме того, увеличивало грузопассажирскую вместимость корабля. На палубе можно было перевозить припасы, коней, боевые колесницы и дополнительных воинов, в том числе лучников и пращников, способных помочь в бою с неприятельским кораблем. Первоначально пентеконтор предназначался в основном для "самоперевозки" войск. На веслах сидели те же самые воины, которые впоследствии, сойдя на берег, вели войну, ради которой приплыли в Троаду ли, на Крит ли (см. "Илиада", "Одиссея", "Аргонавтика"). Иными словами, пентеконтор не был кораблем, специально предназначенным для уничтожения других кораблей, а являлся скорее быстроходным войсковым транспортом. (Точно так же как дракары викингов и лодьи славян, на веслах которых сидели обычные дружинники.) Появление на пентеконторах тарана означает, что в определенный момент противоборствующие города-государства и коалиции Эгейского бассейна приходят к мысли, что хорошо бы топить неприятельские корабли вместе с войсками до того, как те высадятся на берег и начнут разорять родные нивы. Для боевых кораблей, рассчитанных на ведение морских сражений с использованием тарана в качестве главного противокорабельного оружия, критическими являются следующие факторы: – маневренность, от которой зависит быстрый выход в борт неприятельского корабля и стремительный уход из-под ответного удара; – максимальная скорость, от которой зависит кинетическая энергия корабля и, соответственно, мощь таранного удара; – защищенность от неприятельских таранных ударов. Чтобы повысить скорость, нужно увеличить количество гребцов и улучшить гидродинамику судна. Однако на одноярусном корабле, каким являлся пентеконтор, увеличение количества гребцов на 2 (по одному на каждый борт) ведет к тому, что длина корабля возрастает на 1 м. Каждый лишний метр длины в отсутствие качественных материалов ведет к резкому повышению вероятности того, что корабль сломается на волнах. Так, согласно расчетам, длина в 35 м весьма критична для кораблей, построенных по тем технологиям, которые могли себе позволить средиземноморские цивилизации XII-VII вв. до н.э. Таким образом, удлиняя корабль, необходимо усиливать его конструкцию все новыми элементами, что утяжеляет его и тем самым сводит на нет преимущества от размещения дополнительных гребцов. С другой стороны, чем корабль длиннее, тем больше радиус его циркуляции, то есть тем ниже маневренность. И, наконец, с третьей стороны, чем корабль длиннее в целом, тем длиннее, в частности, и его подводная часть, которая является наиболее уязвимым местом для удара неприятельских таранов. Греческие и финикийские кораблестроители в таких условиях приняли изящное решение. Если корабль нельзя удлинить, значит его необходимо сделать выше и разместить второй ярус гребцов над первым. Благодаря этому количество гребцов удалось удвоить, не повышая сколько-нибудь существенно длины судна. Так появилась бирема.

Побочным эффектом от добавления второго яруса гребцов стало повышение защищенности корабля. Чтобы протаранить бирему, форштевню неприятельского корабля требовалось преодолеть сопротивление в два раза большего количества весел, чем прежде. Удвоение количества гребцов привело к тому, что повысились требования к синхронизации движения весел. Каждый гребец должен был уметь очень четко выдерживать ритм гребли, чтобы бирема не превратилась в сороконожку, запутавшуюся в собственных ногах-веслах. Вот почему в Античности почти не использовались пресловутые "галерные рабы". Все гребцы были вольнонаемными и, кстати, зарабатывали во время войны столько же, сколько профессиональные солдаты – гоплиты. Только в III в. до н.э., когда у римлян во время Пунических войн из-за высоких потерь возник дефицит в гребцах, они использовали на своих больших кораблях рабов и преступников, приговоренных за долги (но не уголовников!). Однако, во-первых, использовали только после предварительного обучения. И, во-вторых, римляне обещали всем гребцам-невольникам свободу и честно свое обещание выполняли по окончании боевых действий. Кстати, ни о каких кнутах и бичах речи вообще быть не могло. Появлению же образа "галерных рабов" мы в действительности обязаны венецианским, генуэзским и шведским галерам XV-XVIII вв. Они имели другую конструкцию, позволявшую использовать в команде лишь 12-15% процентов профессиональных гребцов, а остальных набирать из каторжан. Но о венецианских галерных технологиях "a scalocio" и "a terzaruola" будет рассказано позднее в другой статье. Появление первых бирем у финикийцев обычно датируют началом, а у греков – концом VIII в. до н.э. Биремы строились как в палубном, так и в беспалубном вариантах.

Легко представить себе, что встреча биремы VIII в. (с 12-20 гоплитами, 10-12 моряками и сотней гребцов на борту) с пентеконтором времен Троянской войны (с 50 гоплитами-гребцами) была бы плачевна для последнего. Несмотря на то, что пентеконтор имел на борту 50 воинов против 12-20, его команда в большинстве случаев не смогла бы использовать свое численное превосходство. Более высокий борт биремы препятствовал бы абордажному бою, а таранный удар бирема–>пентеконтор был эффективнее по поражающему воздействию в 1,5-3 раза, чем удар пентеконтор–>бирема. Кроме этого, если пентеконтор маневрирует с целью зайти биреме в борт, то следует предположить, что все его гоплиты заняты на веслах. В то время как по меньшей мере 12-20 гоплитов биремы могут осыпать неприятеля метательными снарядами. Благодаря своим очевидным преимуществам, бирема быстро становится очень распространенным типом корабля Средиземноморья и на многие века прочно занимает позиции легкого крейсера всех крупных флотов (хотя на момент своего возникновения бирема была просто-таки супердредноутом). Ну а нишу тяжелого крейсера спустя два века займет триера – самый массовый, самый типичный корабль классической Античности.

Поскольку первый, принципиально важный шаг от монеры (одноярусника) к полиреме (многояруснику) уже был сделан при переходе от пентеконтора к биреме, перейти от биремы к триере оказалось значительно проще.

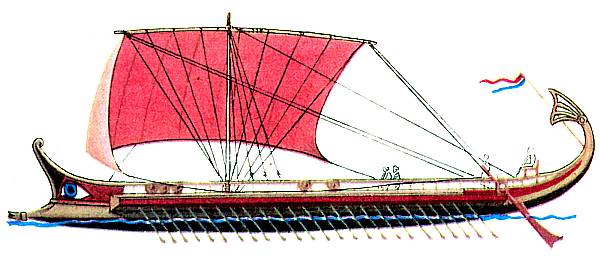

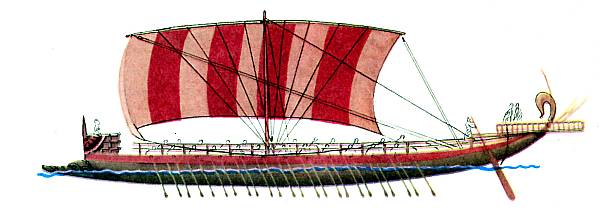

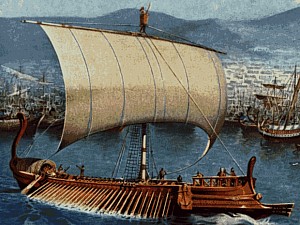

Согласно Фукидиду, первая триера была построена ок.650 г. до н.э. В частности, у него находим: "Эллины начали строить корабли и обратились к мореходству. По преданию, коринфяне первыми приступили к строительству кораблей способом, уже весьма похожим на современный, и в Коринфе были построены первые в Элладе триеры. Коринфский кораблестроитель Аминокл, который прибыл к самосцам приблизительно лет за триста до окончания этой войны [имеется в виду Пелопонесская, 431-404 гг. до н.э. – А.З.], построил и им четыре корабля. Древнейшая морская битва, как нам известно, произошла у коринфян с керкирянами (а от этой битвы до того же времени прошло около двухсот шестидесяти лет)..." Триера является дальнейшим развитием идеи многоярусного гребного корабля, имеет три яруса весел и длину до 42 м. Длина в 35-40 метров достаточно критична даже для усовершенствованных узких деревянных конструкций, лишенных мощного продольного набора (стрингеров). Однако логика гонки вооружений заключается в том, чтобы доходить до самых краевых, самых опасных значений всех технологических параметров военной техники. Поэтому длина триеры подобралась к 40 м и у этой отметки колебалась всю свою долгую историю. Типовая греческая триера имела на каждый борт 27+32+31=90 (т.о., всего 180) гребцов, 12-30 воинов, 10-12 матросов. Гребцами и матросами управлял келейст, триерой в целом командовал триерарх. Гребцы, которые находились на самом нижнем ярусе триеры, то есть ближе всего к воде, именовались таламитами. Обычно их было по 27 на каждой стороне. Порты, прорубленные в бортах для их весел, находились очень близко к воде и даже при небольшом волнении захлестывались волнами. В этом случае таламиты втягивали весла внутрь, а порты задраивались кожаными пластырями (греч.аскома). Гребцы второго яруса назывались зигитами (32 с каждой стороны). И, наконец, третьего яруса – транитами. Весла зигитов и транитов проходили через порты в парадосе – специальном коробчатом расширении корпуса выше ватерлинии, который нависал над водой. Ритм гребцам задавал флейтист, а не барабанщик, как на более крупных кораблях римского флота. Вопреки кажимости, весла всех трех ярусов имели одинаковую длину. Дело в том, что если рассмотреть вертикальный срез триеры, то окажется, что таламиты, зигиты и траниты расположены не на одной вертикали, а на кривой, которая образована бортом триеры. Таким образом, лопасти весел всех ярусов достигали воды, хотя и входили в нее под разными углами. Триера была весьма узким кораблем. На уровне ватерлинии она имела ширину около 5 м, что при длине в 35 м дает соотношение длины к ширине 7:1, а при длине 40 м – 8:1. Впрочем, если мерить по ширине палубы или тем более по ширине триеры вместе с парадосом, то есть по максимальному габариту с убранными веслами, то это отношение падает до 5,5-6:1. Эти суда строились без шпангоутов, по наружным шаблонам, с креплением обшивки нагелями. Греки начали использовать круглые нагели, оба конца которых надпиливались. В такой распил вбивались небольшие деревянные клинья, изготовленные из акации, сливы или терна. Затем нагели вставлялись таким образом, чтобы клинья располагались поперек волокна. Тем самым доски обшивки вплотную пригонялись друг к другу.

Длину весел оценивают в 4-4,5 м. (Что, для сравнения, на 1,5-2 м короче, чем сариссы шестой шеренги македонской фаланги.) Относительно скорости триеры существует самые разные мнения. Скептики называют 7-8 узлов максимум. Оптимисты говорят, что удачно построенная триера с отличными гребцами могла держать крейсерскую скорость 9 узлов на протяжении 24 часов. (В предположении, видимо, что каждые восемь часов гребцы одного яруса отдыхают, а двух других – гребут.) Фантасты изобретают немыслимые скорости в 18-20 узлов, что является пределом мечтаний и для броненосца времен русско-японской войны (1904-1905 гг., 14-19 узлов). Современная реконструкция триеры ("Олимпия") пока что не смогла выжать больше 7 узлов, на чем и основаны доводы скептиков. Я, правда, считаю, что реконструкция – это еще не конструкция. То, что современные англичане сработали электромолотком и киберзубилом ради собственного удовольствия – совсем не то же самое, что проделывали греки тысячу раз ради процветания Афинской Архэ. Готов допустить, что триера с пирейским заводским номером 1001 могла выжать 10 узлов при деятельном содействии Нептуна, а при благосклонности всех олимпийцев и невмешательстве злокозненной Геры достичь божественных 12-ти. Так или иначе, опыты с "Олимпией" показали: несмотря на невысокую скорость, триера была достаточно энерговооруженным кораблем. Из неподвижного состояния она достигает половины максимальной скорости за 8 секунд, а полного максимума – за 30. Тот же броненосец 1905 г. мог разводить пары 3-6 часов. И это ради того, чтобы просто тронуться с места! Как и более поздние римские корабли, греческие триеры оснащались буферным тараном-проемболоном и боевым тараном в форме трезубца или кабаньей головы. Триеры не имели стационарных мачт, но почти все были оснащены одной-двумя (по некоторым источникам, иногда тремя) съемными мачтами. При попутном ветре они быстро монтировались усилиями матросов. Центральная мачта устанавливалась вертикально и растягивалась для устойчивости тросами. Носовая, предназначенная для небольшого паруса (греч.артемон), устанавливалась наклонно, с опорой на акростоль. Третья мачта, столь же короткая, как и носовая, тоже несла небольшой парус и располагалась у самого конца палубы в корме. Иногда триеры оптимизировались не для морских сражений, а для транспортных перевозок. Такие триеры назывались гоплитагагос (для пехоты) и гиппагагос (для лошадей). Принципиально они ничем не отличались от обычных, но имели усиленную палубу и, в случае гиппагагос, более высокий фальшборт и дополнительные широкие сходни для лошадей. Биремы и триеры стали основными и единственными универсальными кораблями классического периода (IV-V вв. до н.э.). Одиночно и в составе небольших эскадр они могли выполнять крейсерские функции, то есть вести разведку, перехватывать неприятельские торговые и транспортные суда, доставлять особо важные посольства и разорять вражеское побережье. А в крупных сражениях главных сил флота (Саламин, Эгоспотамы) триеры и биремы выступали как линейные корабли, то есть использовались в линейных построениях (2-4 линии по 15-100 кораблей) и боролись с себе подобными по классу целями. Именно биремы и триеры сыграли главную роль в победе эллинов над огромным флотом персов в Саламинском сражении.

Эсхил, "Персы"

При этом в качестве вспомогательных кораблей, авизо (посыльных судов) и рейдеров продолжали использоваться одноярусные галеры (униремы), наследники архаических триаконторов и пентеконторов.

Наиболее крупным кораблем, построенным в Античности, считается полумифическая тессераконтера (иногда просто "тессера"), которая была создана в Египте по приказанию Птолемея Филопатора. Якобы она достигала 122 м длины и 15 м ширины, несла 4000 гребцов и 3000 воинов. Некоторые исследователи полагают, что это скорее всего был огромный двухкорпусный катамаран, между корпусами которого была сооружена грандиозная площадка для метательных машин и воинов. Что же касается гребцов, то, скорее всего, на каждое грандиозное весло этой плавучей крепости приходилось по 10 человек.

Перейти к Второй части (Вооружение и тактика) >>> Публикация: |

|||||||||||||||||||||||||||||||

Бирему можно признать первым кораблем, специально разработанным и построенным для уничтожения морских целей противника. Гребцы биремы практически никогда не были профессиональными воинами (как гоплиты), но являлись вполне профессиональными моряками. Кроме этого, во время абордажного боя на борту своего корабля, гребцы верхнего ряда могли принять участие в схватке, в то время как гребцы нижнего имели возможность продолжать маневрирование.

Бирему можно признать первым кораблем, специально разработанным и построенным для уничтожения морских целей противника. Гребцы биремы практически никогда не были профессиональными воинами (как гоплиты), но являлись вполне профессиональными моряками. Кроме этого, во время абордажного боя на борту своего корабля, гребцы верхнего ряда могли принять участие в схватке, в то время как гребцы нижнего имели возможность продолжать маневрирование.