|

ХLegio 2.0 / Метательные машины / Античность / О баллистике / Новости Устрашали не одним видом...Cодержание: Владимир Мещеряков В рассказе “О баллистике” мексиканский писатель X. Арреола иронизирует над псевдонаукой и псевдоучеными. Но как в действительности обстояло дело с метательными военными машинами древних греков и римлян? Ведь в рассказе остроумный гид успешно внушает простоватому американцу мысль, будто эти машины использовались лишь в качестве “психологического оружия”. На самом же деле речь идет об оружии вполне боевом и весьма грозном. Все метательные устройства древних подразделяются на два типа: механические луки и торсионные орудия.

Затем воин вводил стрелу в желоб, укладывал гастрафет на какое-либо неподвижное основание и, прицелясь, производил выстрел.

Существовали также луки, предназначенные для метания камней; некоторые из них имели значительные размеры. Так, лук-камнемет работы Исидора из Абида имел в длину 4,4 м и в ширину 1,5 м. Однако основными метательными устройствами армий античности были орудия торсионного типа (от французского torsion – кручение, скручивание). Источником энергии служили канаты, так называемые тоносы, закручиваемые при помощи деревянных рычагов. Эффективность была настолько высокой, что даже в 1727 году француз де Фолар выступил с предложением вернуться к их употреблению взамен огнестрельного оружия. Мало того, и даже во время первой мировой воины немецкие артиллеристы предприняли серьезную попытку использовать в военных целях античные метательные машины, реконструированные историком Шраммом.

Почти такими же по конструкции и размерам были легкие торсионные камнеметы. Зачастую же все эти орудия выполнялись таким образом, чтобы их можно было заряжать как стрелами, так и небольшими камнями. Направляющий желоб соединялся со станком шарнирно и мог поворачиваться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Искусный наводчик мог попадать из стреломета или легкого камнемета в одиночных людей на расстоянии 100 шагов. Для сравнения отметим, что еще в XVIII веке попасть в человека из мушкета на таком расстоянии было практически невозможно. Именно высокая точность была главным аргументом де Фолара, ратовавшего за отказ от огнестрельного оружия. Материалом для канатов-тоносов служили шейные и ножные сухожилия быков и конский волос. Но сами тоносы делались из женских волос. Широко известно, что в критические моменты тогдашних войн знатные женщины срезали свои косы для нужд обороны. Менее известен факт, что женщины из бедных слоев населения регулярно продавали свои волосы государству, и это было своего рода промыслом В арсеналах каждого из эллинистических государств постоянно хранилось по несколько тонн женских волос. Ктесибий (тот самый, который изобрел водяные часы) пробовал использовать в камнеметах металлические пружины, но при тогдашней технологии производства металлов его попытки оказались безуспешными.

Наиболее крупные орудия этого типа могли метать камни весом в 1 талант (26,2 кг) на расстояние до 200 м. Архимед построил орудие для метания камней весом в 3 таланта; однако неизвестно, нашло ли оно практическое применение. Иногда использовались зажигательные снаряды; это были массивные пустотелые цилиндры, в которые вливалась какая-то жидкость (возможно, нефть). Широко были распространены колесные камнеметы с одиночным тоносом, так называемые монанконы, или, иначе, онагры (в буквальном переводе “онагр” означает “дикий осел”).

В современной литературе для метательных орудий торсионного типа применяются в основном два собирательных термина – катапульта и баллиста. Скорострельность катапульт была по нынешним понятиям невысокой: на подготовку выстрела уходило от 15 мин. до 1 ч. К тому же после каждых 3-4 выстрелов требовалось проверять натяжение тоносов (для чего использовался камертон), так как одинаковость натяжения обоих тоносов обеспечивала меткость стрельбы. Через 10-15 выстрелов тоносы вообще приходилось менять, на что, конечно, тоже требовалось немало времени. Изобретение торсионных орудий, по данным греческих историков, датируется 400 годом до н.э., причем впервые они появились в Сиракузах (остров Сицилия). Существует известие, что изобретателем катапульты был не кто иной, как сиракузский тиран Дионисий Старший, который в то время как раз готовился к войне с Карфагеном. Уже в 398 году катапульты были применены против карфагенских кораблей, пытавшихся высадить десант на острове. Диодор Сицилийский, историк, живший в I веке до н. э., писал об этом событии так: “Сиракузяне с берега, пользуясь стрелометными катапультами, уничтожили множество врагов; и великое смятение вызвало это орудие, изобретенное в то именно время”. Около 370 года катапульты становятся известными в Греции; установлено, что с 350 года в афинском Арсенале хранились катапульты и снаряды для них. В целом стрельба из катапульты требовала большой сноровки и значительных физических усилий. “Расчет” орудия состоял обычно из 5–6 человек, а для обслуживания тяжелых камнеметов было нужно 8–10 человек. Обращение с катапультой требовало большой осторожности. При неисправностях желоба, при обрывах тетивы, натягивающего троса и т.д. смертельной опасности подвергались сами артиллеристы. Возможно, именно частые поломки и связанные с этим несчастные случаи были главной причиной, по которой катапульты, в конечном счете, перестали применяться за много веков до изобретения огнестрельного оружия. Публикация: |

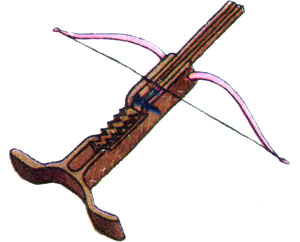

Из числа первых простейшим был гастрафет (рис. 1), изобретенный неким Зопиросом из Тарента. Двоякоизогнутую дугу гастрафета делали из металла, благодаря чему такой лук был чрезвычайно тугим. При подготовке к выстрелу воин брался руками за концы дуги и, упираясь животом в “приклад” направленного несколько вверх гастрафета, сгибал дугу. При этом ползун под действием собственного веса отходил назад и тянул за собой тетиву; в боевом положении он фиксировался при помощи зубчатых реек и стопорной собачки.

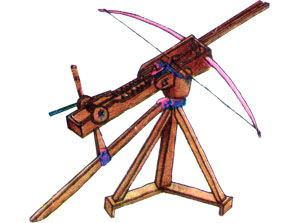

Из числа первых простейшим был гастрафет (рис. 1), изобретенный неким Зопиросом из Тарента. Двоякоизогнутую дугу гастрафета делали из металла, благодаря чему такой лук был чрезвычайно тугим. При подготовке к выстрелу воин брался руками за концы дуги и, упираясь животом в “приклад” направленного несколько вверх гастрафета, сгибал дугу. При этом ползун под действием собственного веса отходил назад и тянул за собой тетиву; в боевом положении он фиксировался при помощи зубчатых реек и стопорной собачки. По этому же принципу “работали” и станковые луки (рис. 2), более массивные и дальнобойные. В них для сгибания дуги использовался вороток, на который наматывался натягивающий трос.

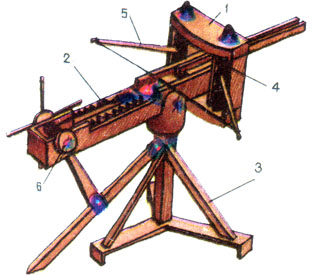

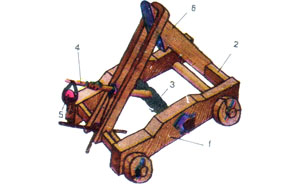

По этому же принципу “работали” и станковые луки (рис. 2), более массивные и дальнобойные. В них для сгибания дуги использовался вороток, на который наматывался натягивающий трос. Орудия торсионного типа опять-таки подразделялись на стрелометы и камнеметы. Торсионный стреломет метал дротики длиной от 66 до 185 см (рис. 3). Он состоял из трех основных частей: рамы (плинфа) 1, направляющего желоба (диостры) 2 и станка (базиса) 3. В раме закреплялись два вертикальных тоноса 4, в каждый из которых вставлялось по рычагу 5. Соединяющая концы рычагов тетива оттягивалась с помощью воротка 6.

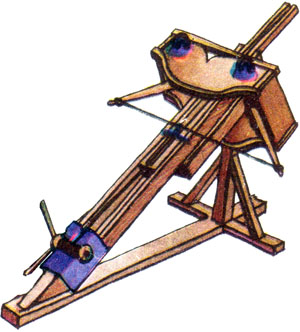

Орудия торсионного типа опять-таки подразделялись на стрелометы и камнеметы. Торсионный стреломет метал дротики длиной от 66 до 185 см (рис. 3). Он состоял из трех основных частей: рамы (плинфа) 1, направляющего желоба (диостры) 2 и станка (базиса) 3. В раме закреплялись два вертикальных тоноса 4, в каждый из которых вставлялось по рычагу 5. Соединяющая концы рычагов тетива оттягивалась с помощью воротка 6. На рисунке 4 показан торсионный камнемет тяжелого типа, имевший жесткую конструкцию и применявшийся для ведения навесного “огня”.

На рисунке 4 показан торсионный камнемет тяжелого типа, имевший жесткую конструкцию и применявшийся для ведения навесного “огня”. Представление об их конструкции дает рисунок 5. Это орудие содержало две мощные горизонтальные станины 1, соединенные поперечинами 2. Сквозь тонос 3 проходил деревянный рычаг 4 с пращей 5 на свободном конце; упор 6 для рычага выполнялся из толстого бревна. Рычаг отводили с помощью ворота в боевое положение, в пращу вкладывали камень и производили выстрел, выбивая молотом блокировочную чеку ворота. Дальнобойность онагров доходила до 350 м (при весе камня 1,5 кг), но прицельность стрельбы была невысокой. Иногда рычаг выполняли в виде “лапы”, напоминавшей огромную ложку. В этом случае снаряд располагался в ее углублении.

Представление об их конструкции дает рисунок 5. Это орудие содержало две мощные горизонтальные станины 1, соединенные поперечинами 2. Сквозь тонос 3 проходил деревянный рычаг 4 с пращей 5 на свободном конце; упор 6 для рычага выполнялся из толстого бревна. Рычаг отводили с помощью ворота в боевое положение, в пращу вкладывали камень и производили выстрел, выбивая молотом блокировочную чеку ворота. Дальнобойность онагров доходила до 350 м (при весе камня 1,5 кг), но прицельность стрельбы была невысокой. Иногда рычаг выполняли в виде “лапы”, напоминавшей огромную ложку. В этом случае снаряд располагался в ее углублении.